※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

日本では性と生殖の健康と権利保障が進まない一方、性と生殖を取り巻く技術は目まぐるしく展開しています。生殖補助医療の中では、子どもを欲しいカップル以外の第三者であるドナーや、生まれてくる子どもの権利が、置き去りにされがちです。女性の権利を主張した自己決定概念を逆手にとって、政府や、家族、パートナーが、性と生殖の選択と責任を、女性一人に背負わせることも起きてきました。

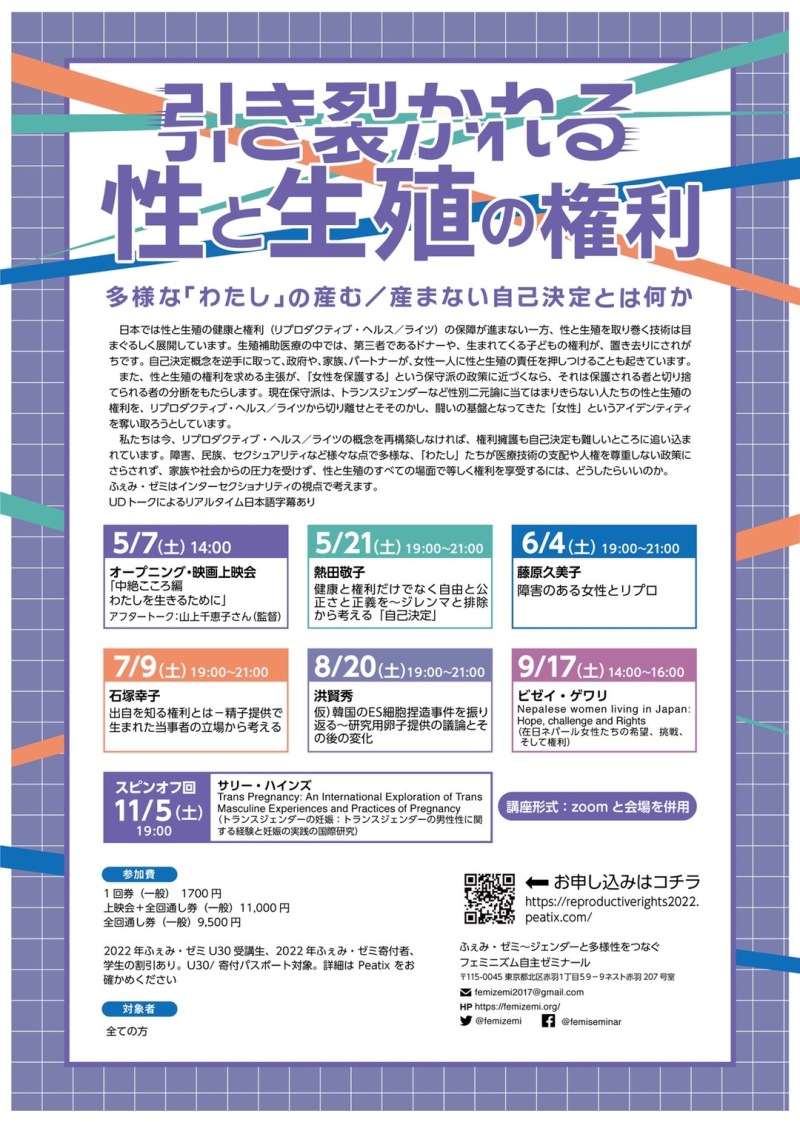

2022年5月7日(土)

2022年5月21日(土)

2022年6月4日(土)

2022年7月9日(土)

2022年8月20日(土)

2022年9月17日(土)

2022年11月5日(土)

■すでに終了した回は後から配信にてご視聴いただけます。

【第一回】5月7日(土)14:00-16:00

オープニング・映画上映会

映画・「中絶こころ編 わたしを生きるために」

アフタートーク:山上千恵子(本作監督)、聞き手:熱田敬子

【第二回】5月21日(土)19:00-21:00

講師:熱田敬子

テーマ:健康と権利だけでなく自由と公正さと正義を〜ジレンマと排除から考える「自己決定」

【第三回】6月4日(土)19:00-21:00

講師:藤原久美子

テーマ:障害のある女性とリプロ

【第四回】7月9日 (土)19:00-21:00

講師:石塚幸子

テーマ:出自を知る権利とは ー精子提供で生まれた当事者の立場から考える

【第五回】8月20日(土)19:00-21:00

講師:洪賢秀

テーマ:仮)韓国のES細胞捏造事件を振り返る~研究用卵子提供の議論とその後の変化

【第六回】9月17日(土)14:00-16:00

講師:ビゼイ・ゲワリ

Nepalese women living in Japan: Hope, Challenge, Rights(在日ネパール女性たちの希望,挑戦,そして権利)

【スペシャルゲスト・スピンオフ回】11月5日(土)19:00-21:00

講師:サリー・ハインズ

テーマ:Trans Pregnancy: An International Exploration of Trans Masculine Experiences and Practices of Pregnancy (トランスジェンダーの妊娠:トランスマスキュリンの経験と妊娠の実践の国際研究)

北区、 不特定

会場参加の場合はふぇみ・ゼミ事務所がある赤羽駅周辺になります。

会場住所はお申し込み後にご連絡いたします。

全てオンラインでの参加が可能です。

どなたでもご参加いただけます。

2022年11月5日(土)

イベント受付サイトPeatixよりお申し込みください↓

https://reproductiverights2022.peatix.com/

◯第四回7月9日 (土)19:00-21:00

講師:石塚幸子

テーマ:出自を知る権利とは ー精子提供で生まれた当事者の立場から考える

概要:第三者の精子提供により生まれた私たちは、遺伝的ルーツがわからず、また突然の告知で親との関係に問題を抱えている人が少なくありません。「出自を知る権利」とは、日本の状況と解決への道を一緒に考えたいと思います。

◯第五回8月20日(土)19:00-21:00

講師:洪賢秀

テーマ:仮)韓国のES細胞捏造事件を振り返る~研究用卵子提供の議論とその後の変化

概要:本講義では、2006年に明らかになったES細胞データ捏造事件を振り返り、当時、女性から研究目的として提供された卵子が、韓国社会でどのように語られ、どう意味づけられようとしたのかについて考察する。また、この事件後の韓国社会の変化や教訓について紹介する。

◯第六回9月17日(土)14:00-16:00

講師:ビゼイ・ゲワリ

Nepalese women living in Japan: Hope, Challenge, Rights(在日ネパール女性たちの希望,挑戦,そして権利)

概要:2021年6月時点の日本の法務省のデータによると、ネパールからの移民は97,026人います。そのうち、生殖可能年齢の女性は36,262人です(世界保健機関は15~49歳を生殖可能年齢とみなしています)。滞在中に子どもをもつ夫婦や、子どもを伴って来日する夫婦、また子どもをネパールに残して他の家族に預ける夫婦もいます。移住は世界的に生じている現象です。世界中で、生殖可能年齢の女性たちは様々な理由で移住をし、それゆえ、生殖に関する様々な問題に直面しています。これらの問題には、月経障害、性暴力、DV、望まない妊娠、中絶などが含まれます。さらに、未婚の女性は、リプロダクティブ・ヘルス関連の問題に関してより脆弱です。

◯スペシャルゲスト・スピンオフ回11月5日(土)19:00-21:00

講師:サリー・ハインズ

テーマ:Trans Pregnancy: An International Exploration of Trans Masculine Experiences and Practices of Pregnancy (トランスジェンダーの妊娠:トランスマスキュリンの経験と妊娠の実践の国際研究)

概要:この10年間、同性カップルの子育ては社会的・文化的に認知されるようになり、レズビアンやゲイの子育ては、ジェンダー、セクシュアリティ、親密性、親族関係、個人生活に関する社会学的研究の中で中心的な調査対象となってきている。しかし、トランスジェンダーの子育て実践は、これまであまり注目されてなかった。トランス/マスキュリンとノンバイナリーの妊娠は、社会制度や文化的理解の変化の中で、ジェンダー化された親密性の実践がどのように変化してきたのかを示している。逆に、このような社会的・文化的変容は、個人がどのようにジェンダー化され、親密な生活を送るかにも影響を与えている。

本講座では、サリー・ハインズ教授が、英国経済社会研究評議会(ESRC)の助成による大規模研究プロジェクト「トランスジェンダーの妊娠:トランスマスキュリンの生殖に関する実践についての国際研究」から得られた結果を利用する。2017年から2020年にかけて、妊娠と出産の経験について51人にインタビューを実施した。若いトランス/マスキュリンとノンバイナリーの人々には、フォーカス・グループ・インタビューを通して、将来可能性のある生殖に関する選択についての思いをたずね、医療専門家には、インタビューとフォーカス・グループ・インタビューを実施した。そして、法律、政策、メディアの状況を分析した。調査は、オーストラリア、カナダ、米国、EU諸国(英国を含む)で実施された。トランス/マスキュリンとノンバイナリーの生殖に関する国際的な研究としては、今日までで最大規模のものである。

本講座では、まず、研究の目的と課題、および使用された手法の概要を説明する。次に、言葉と自己表象、妊娠、妊娠の損失、法律と政策、メディア表象などの項目について、データの分析を行う。そして、これらの知見を、トランス/マスキュリンとノンバイナリーの生殖能力、妊娠・出産、胸授乳(注:「母」乳ではない)について、既存の学術文献と関連づけ、この研究が、急速に成長しつつある非常に重要な新しい研究分野において、どのように位置づけられるのかを示す。

--

◯終了第一回5月7日(土)14:00-16:00

オープニング・映画上映会

映画・「中絶こころ編 わたしを生きるために」

アフタートーク:山上千恵子(本作監督)、聞き手:熱田敬子

「中絶こころ編 わたしを生きるために」解説文:

いつの時代もタブーとされ、今もなお女たちの間でもほとんど語られることのなかった中絶。私を生きるために自分の意志で中絶を選択した女たちから女たちへのメッセージです。あなたはどう受けとめますか?

注:このビデオは1992年に制作したものです。安全な中絶薬が承認されようとしている今、中絶はタブーではなくなるのでしょうか?中絶をどう受け止めるのか、話し合う機会になればと願っています。

◯終了第二回5月21日(土)19:00-21:00

講師:熱田敬子

テーマ:健康と権利だけでなく自由と公正さと正義を〜ジレンマと排除から考える「自己決定」

概要:リプロダクティブ・ヘルス/ライツ〜性と生殖に関する健康と権利の概念は、女性と少女の人権擁護のための一つの基礎になってきた。しかし、当初セクシュアル・ライツ(性的権利)をリプロダクティブ・ヘルス/ライツから切り離す動きがあったことに代表されるように、セクシュアリティや、人種・民族、病気・障害、階級などによってマイノリティ化される人たちの権利擁護は、後回しにされがちだった。さらに、生殖補助技術や出生前診断に代表される医療技術の開発は、リプロダクティブ・ヘルス/ライツが拠り所としてきた自己決定概念を骨抜きにしようとしている。

その状況下で、フェミニズムが単に健康と権利だけに焦点を合わせようとしたら、典型的で保護されるべき「女性・少女」とみなされない人たちへの新たな排除や差別を生み出すことになるのではないか。歴史と現在を振り返りつつ、インターセクショナルな視点で参加者と共に考えたい。

◯終了第三回6月4日(土)19:00-21:00

講師:藤原久美子

テーマ:障害のある女性とリプロ

概要:女性であり障害者であることで、困難が幾重にも重なることを複合差別と言います。中でも否定されがちな障害女性のリプロについて、自らの体験を交えて実態をお話しし、解消するための取り組みを共に考えます。

Email. femizemi2017@gmail.com