※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

合理的配慮の義務が法制化されて8年以上が過ぎましたが、社会はどの程度変わったでしょうか? 障害者の社会参加を促進する確かな一歩になったという評価がある一方で、期待したほどの劇的な変化は生じていないという落胆の声があるのも事実です。さらに一部では、法制化の趣旨に逆行するような状況すら起こっていると言われています。なぜこうした事態が生じているのか、合理的配慮概念の構造に立ち戻りながら考えたいと思います。

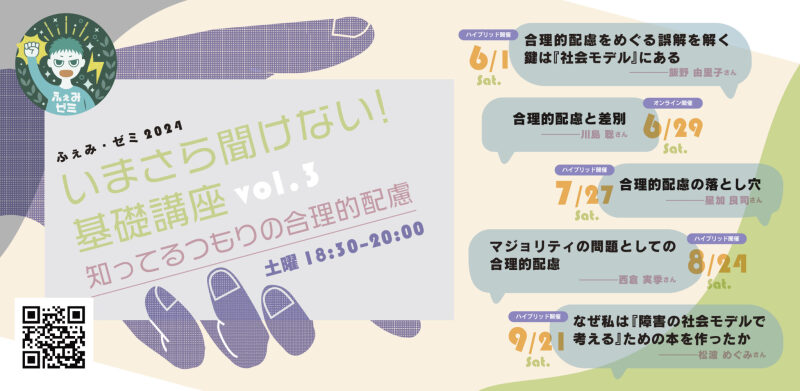

2024年7月27日(土)

「18:30〜20:00」「土曜日」「オンライン併用」

北区、 不特定

オンライン開催(字幕あり、会場・オンライン併用)

どなた様も

2024年10月1日(火)

予約・詳細 https://24imasara3.peatix.com/

※講座終了後も録画をお申込みいただけます。

※お申し込みの締め切りは10月1日23:55です。

東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター 教授。博士(社会学)。研究テーマは、障害の社会理論、多様性理解教育等。主著に『障害とは何か』(生活書院)、『合理的配慮』(有斐閣〔共著〕)、『カリキュラム・イノベーション』(東京大学出版会〔分担執筆〕)他。

7/27(土)18:30〜20:00

オンライン併用

リアルタイム日本語字幕と、後日の録画配信を提供します。

1回券・・・・・・3,000円

5回通し券・・・・・・

一般 12,000円

2024年度ふぇみ・ゼミ寄付者(年間1万円以上)10,000円

U30受講生 6,000円

※ふぇみ・ゼミU30参加者年間パスポート・寄付者パスポートをお持ちの方は無料となります。

2024年4月に施行される改正障害者解消法は、すべての事業者に対し、障害者から要望があれば合理的配慮を提供しなければならないと定めています。ここで「事業者」と言われているのは、具体的に誰のことでしょう。また、合理的配慮は、何のために、どのようなプロセスで提供されるものなのでしょう。あなたは説明できますか?

日本の法制度に「合理的配慮」という新しい考え方が導入されてから13年が経過します。しかし、この考え方が社会の中にしっかり根付いてきたとはまだまだ言えない状況です。実際、さまざまな誤解や無理解により、合理的配慮が否定されたり適切に提供されなかったりする事例はいまだに多く生じています。また、合理的配慮を要望する障害者がネット等で批判されたり非難されたりする事例も起きています。

こうした課題を受け、本講座では、2016年の障害者差別解消法施行直後に出版された『合理的配慮ーー対話を開く 対話が拓く』(有斐閣、2016年)の著者らをお招きし、この間に見られたさまざまな誤解や無理解、紛争事例などを紹介しながら、合理的配慮の可能性と課題について改めて整理します。

第1回(6/1)18:30〜20:00

「合理的配慮をめぐる誤解を解く鍵は『社会モデル』にある」飯野 由里子(いいの ゆりこ)

第2回(6/29)18:30〜20:00

「合理的配慮と差別」川島 聡(かわしま さとし)

第4回(8/24)18:30〜20:00

「マジョリティの問題としての合理的配慮」西倉 実季(にしくら みき)

第5回(9/21)18:30〜20:00

「なぜ私は『障害の社会モデルで考える』ための本を作ったか」松波 めぐみ(まつなみ めぐみ)

※終了した講座も、後から配信にてご視聴いただけます。

ふぇみ・ゼミ事務所 〒115-0044 東京都北区赤羽南2丁目4-7 鷹匠ハイツ403

メール femizemi2017@gmail.com

ふぇみ・ゼミ事務所:

〒115-0044 東京都北区赤羽南2丁目4-7 鷹匠ハイツ403

メール femizemi2017@gmail.com

申し込みサイト https://24imasara3.peatix.com/