※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

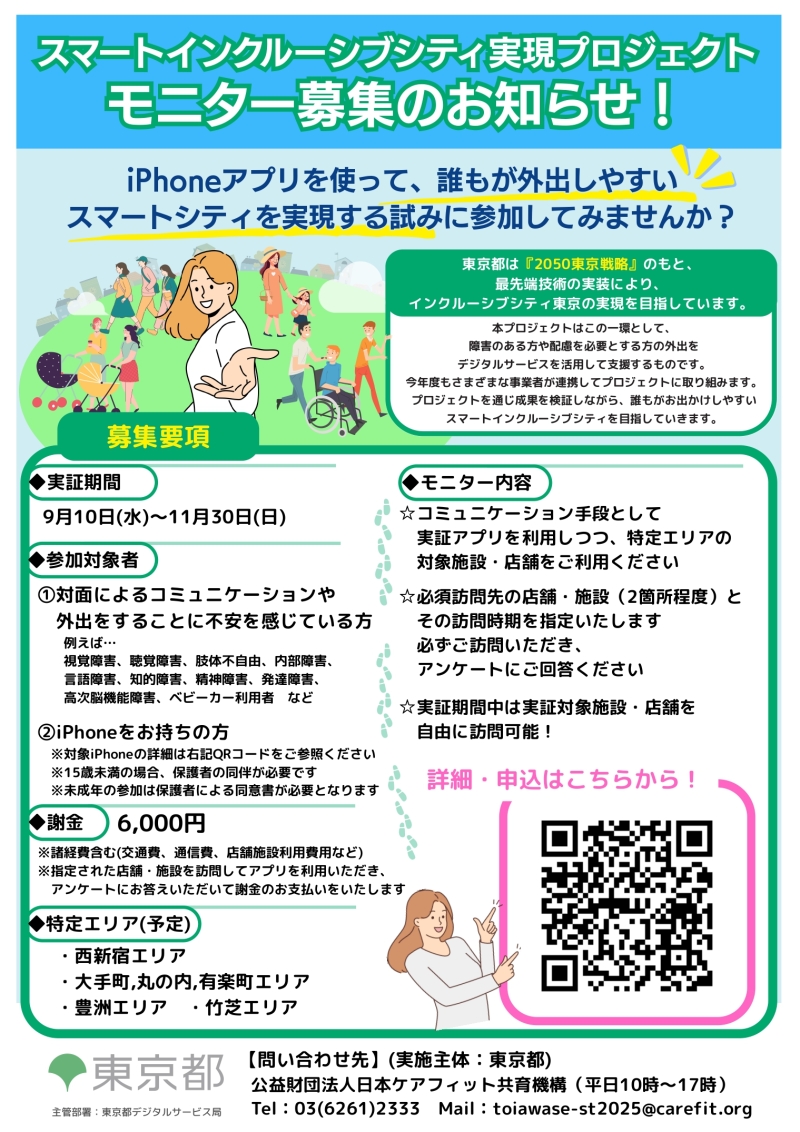

東京都が実施する、障害がある方・配慮を必要とする方の外出を

アプリを使ってサポートするプロジェクトに参加いただける方を募集します!

皆さまもぜひ参加してみませんか?

指定のアプリをご準備いただいたうえで、9月10日から11月30日の期間内に、

所定の地域にお越しいただき、施設一覧にあるお店、施設をご利用ください。

その際、コミュニュケーションのきっかけや情報を得る手段として、指定のアプリをご利用ください。

その後、アンケートにお答えください。謝礼は6,000円です。

2025年9月10日(水)

モニターとしての参加期間:9月10日から11月30日の間

モニター募集期間:8月31日(日)※定員に達し次第〆切

江東区、 新宿区、 千代田区、 港区

●モニター参加エリア:西新宿、大手町・丸の内・有楽町、竹芝、豊洲のいずれか(希望制)

ご希望のエリア、期間などを考慮し、

同一のエリア内で半日程度でモニター利用できるようにスケジュールを組ませていただきます。

下記条件を満たす方

①iPhoneをお持ちの方

②外出やサービス利用に不安を感じる方

(例)視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害、言語障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、ベビーカー利用者など

※未成年の場合、保護者様の同意が必要です。

※15歳未満の場合、保護者の同伴が必要です。

★詳細&お申込みはこちら(公式ページ)★

https://www.carefit.org/s-t-p2025/

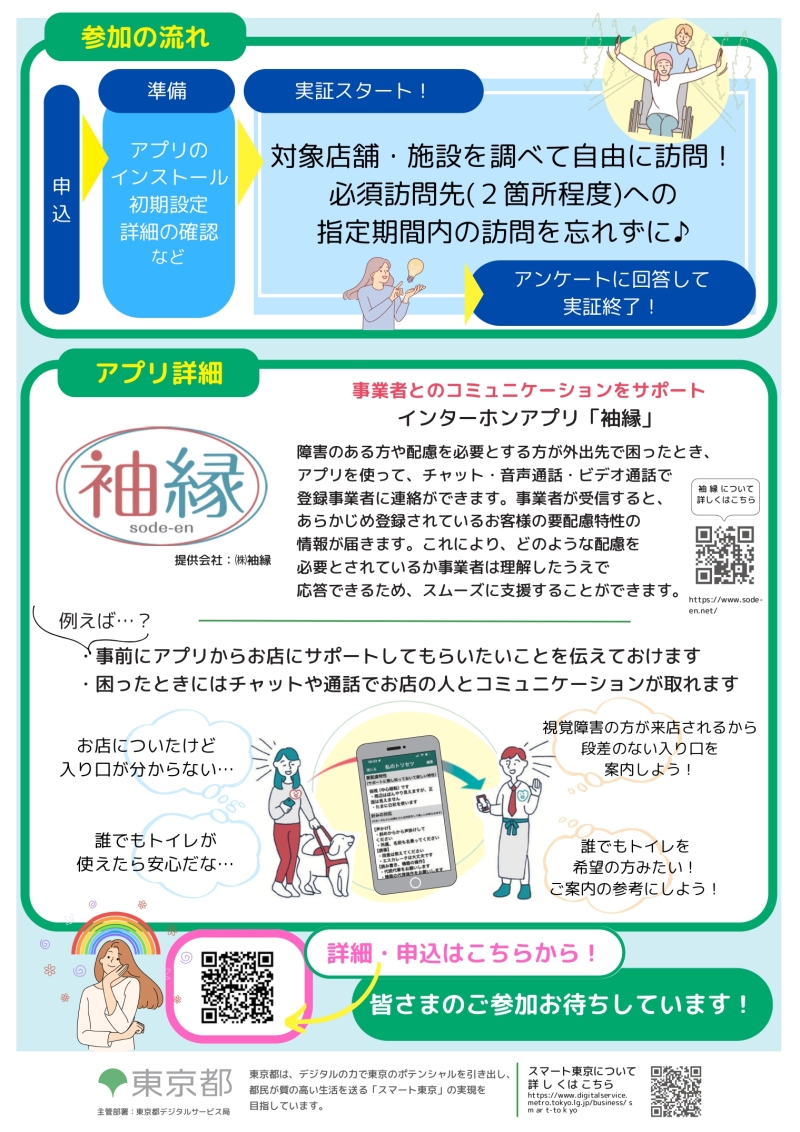

東京都は、「2050東京戦略」において、最先端技術の実装で、障害や言語などの壁は打破され、いつでも誰とでも交流ができ、行きたい場所へは自在に行ける、インクルーシブシティ東京を掲げています。これを実現するため、東京都デジタルサービス局では、障害のある方や配慮を必要とする方の外出を、デジタルサービスを活用して支援する実証事業として「スマートインクルーシブシティ実現プロジェクト」を実施いたします。本プロジェクトでは、「袖縁」を活用した実証にご協力いただけるモニターを募集しておりますので是非実証にご参加ください。○こんなことができるアプリです・事前にアプリを使って、訪問すること、サポートしてもらいたいことを伝えておくことができます。・アプリのチャットをつかってスムーズにコミュニュケーションとることができました。(チャットやビデオ通話)

事前にアプリに「右耳が聞こえにくいです」と記載したら、左側から話しかけてくれ、かつ、アプリのチャットをつかってスムーズにコミュニュケーションとることができました。・ベビーカーで来店することをアプリで事前にお知らせしておきました。セルフサービスのお店だったのですが、帰る際に話しかけてくれてトレーを片付けてくれました。・事前にアプリにバリアフリートイレの使用希望を記載しておいたら、施設のバリアフリートイレの場所を調べておいてくれました。●★詳細&お申込みはこちら(公式ページ)★https://www.carefit.org/s-t-p2025/

公益財団法人日本ケアフィット共育機構

TEL:03-6261-2333 平日10時から17時

https://www.carefit.org/form/zaidan_contact/

お電話いただく際には「スマートインクルーシブシティ実現プロジェクトの件で」とお伝えください。